前言:在信息技術迅猛發展的今天,linux操作系統憑借其卓越的穩定性和靈活性,成為了服務器、嵌入式系統以及眾多開發者的首選平臺。在linux系統的廣闊世界中,i/o(輸入/輸出)操作無疑是連接用戶與硬件、軟件之間的橋梁,其性能優化直接影響到整個系統的響應速度和數據處理能力。

本文旨在帶領讀者踏上一段探索Linux高級I/O模型的旅程,通過詳細剖析五種主流的I/O模型——阻塞I/O、非阻塞I/O、I/O復用(select/poll/epoll)、信號驅動I/O以及異步I/O,揭示它們的工作原理、實現機制以及在實際開發中的應用場景。我們將從理論到實踐,逐步深入,讓讀者不僅能夠理解這些模型的基本概念,更能掌握如何在具體項目中靈活運用它們,以實現更高效、更可靠的I/O操作。

重新理解I/O:在我們之前學習的基礎I/O時,我們就提到過I/O在本質上就是文件的拷貝。在之前提到的I/O中,input、output、read、recv需要訪問外設,效率肯定不會有多高。

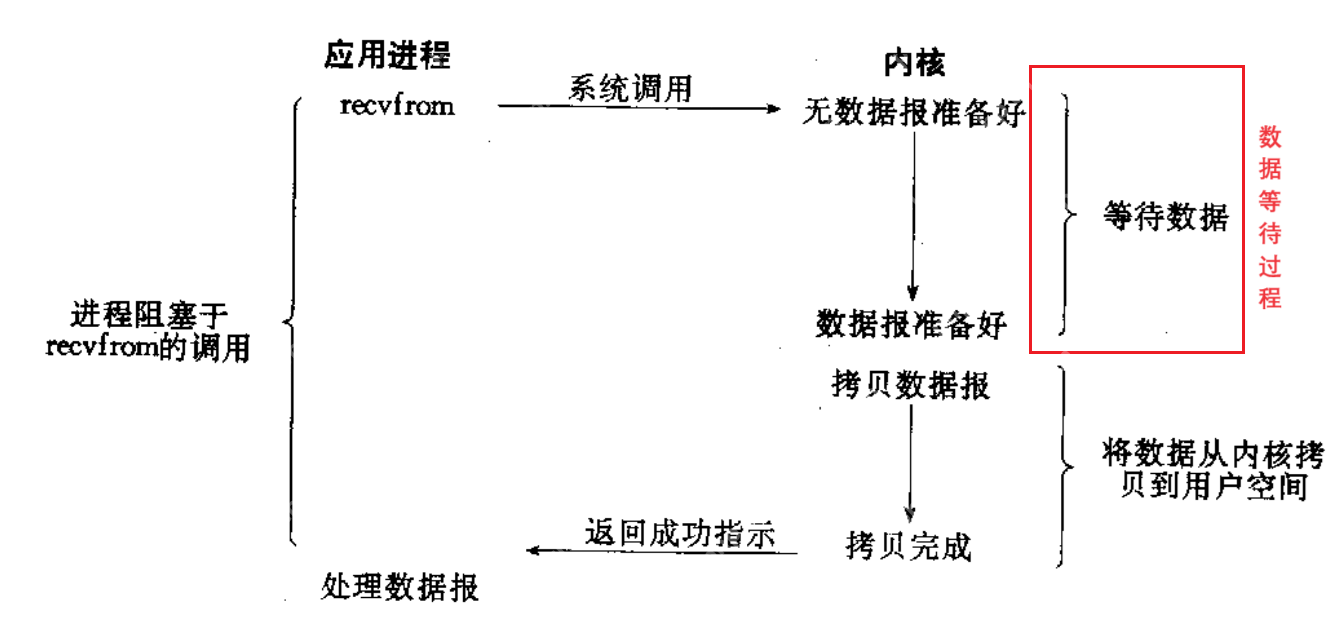

當使用read和recv時:

如果底層緩沖區沒有數據,read/recv函數會阻塞,等待我們輸入數據;如果底層緩沖區有數據,read/recv函數就會拷貝。因此,在I/O的效率上,等待是衡量I/O是否高效的重要標準。高效的I/O就是讓等待的比重降低,減少I/O類接口的等待。下面正式來介紹五種I/O模型,了解高級I/O。

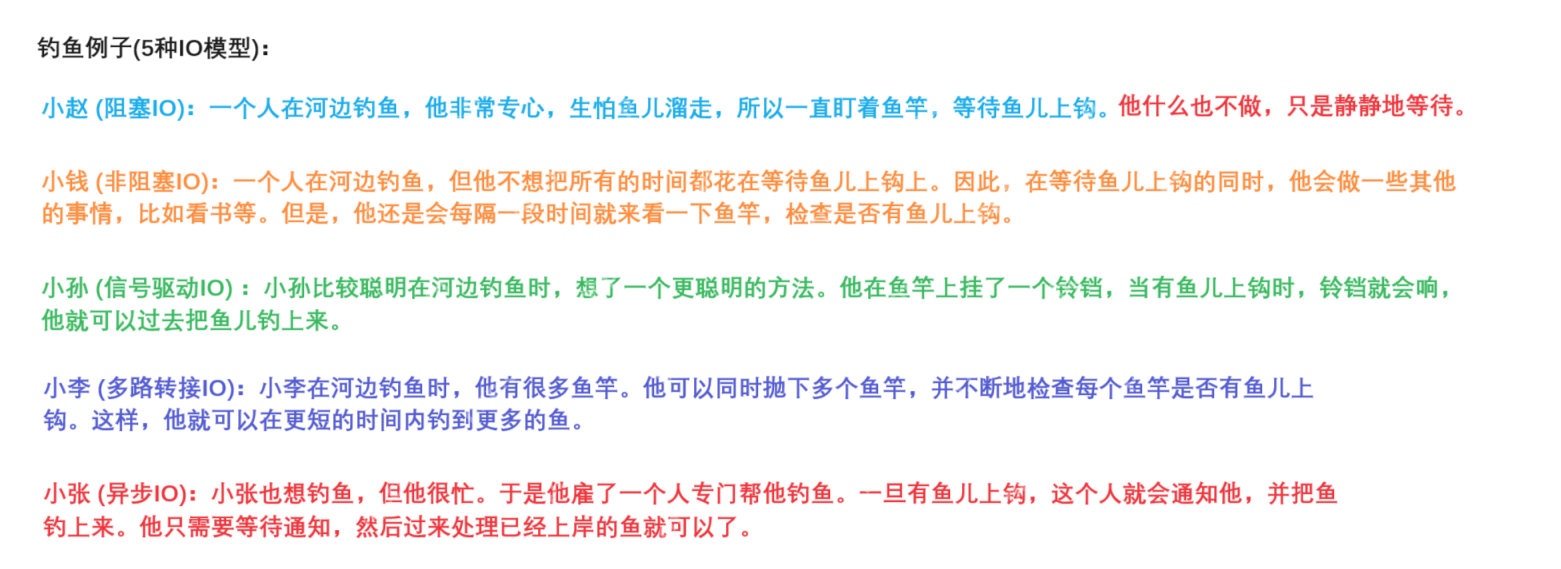

釣魚例子:

I/O模型阻塞式I/O:

對照釣魚例子,阻塞I/O就是你去河邊釣魚,只拿一根魚竿,等待魚上鉤,并且時刻盯著水面。

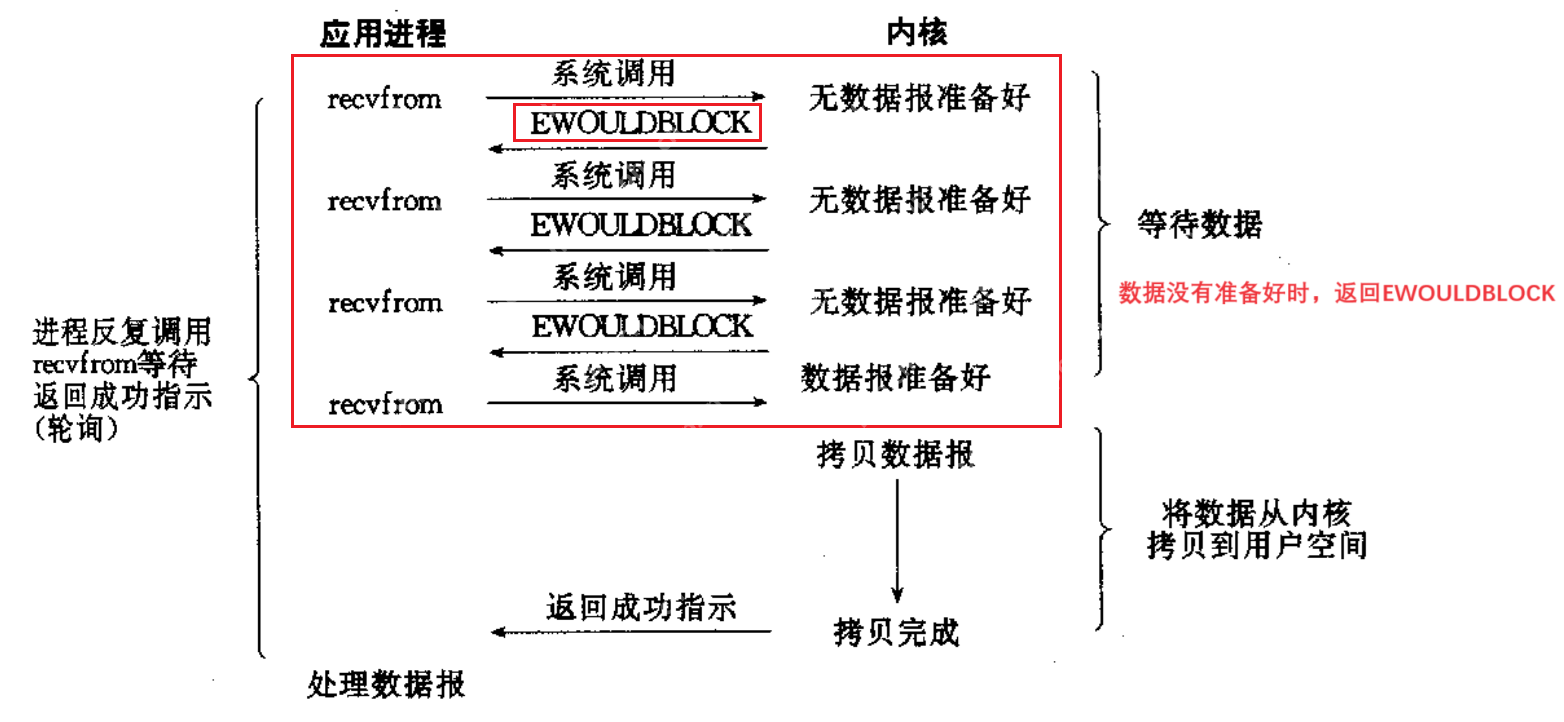

非阻塞式I/O:

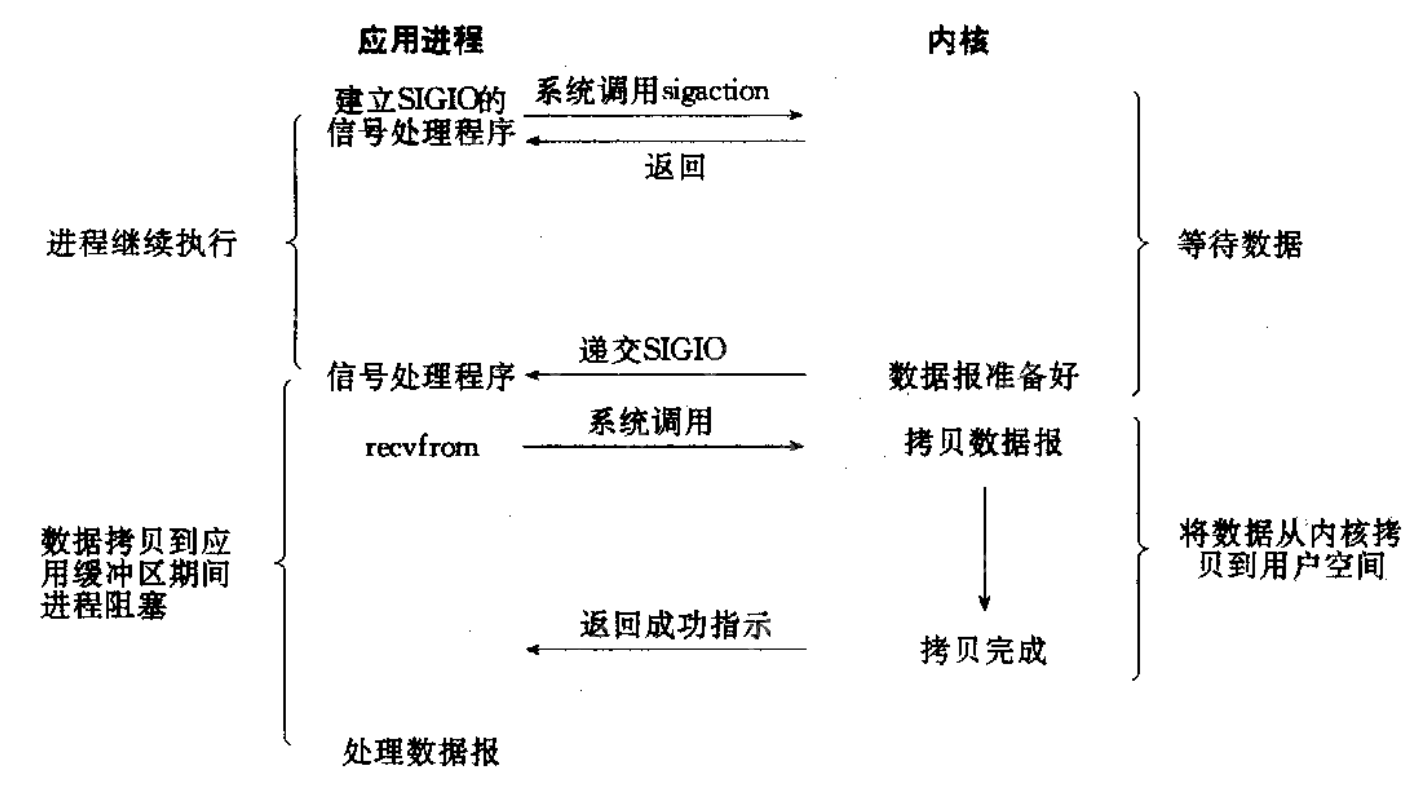

信號驅動I/O:

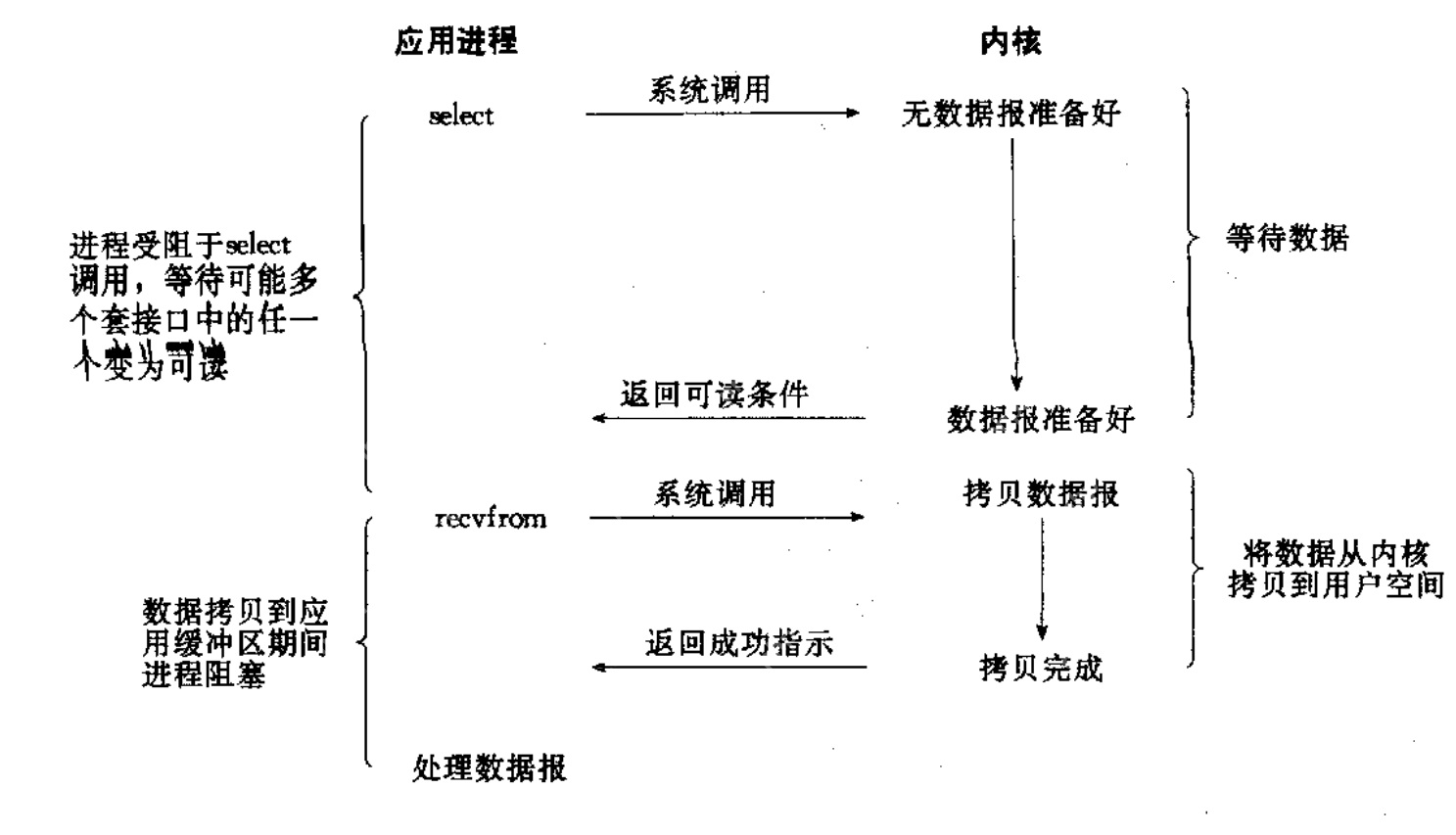

I/O多路轉接:

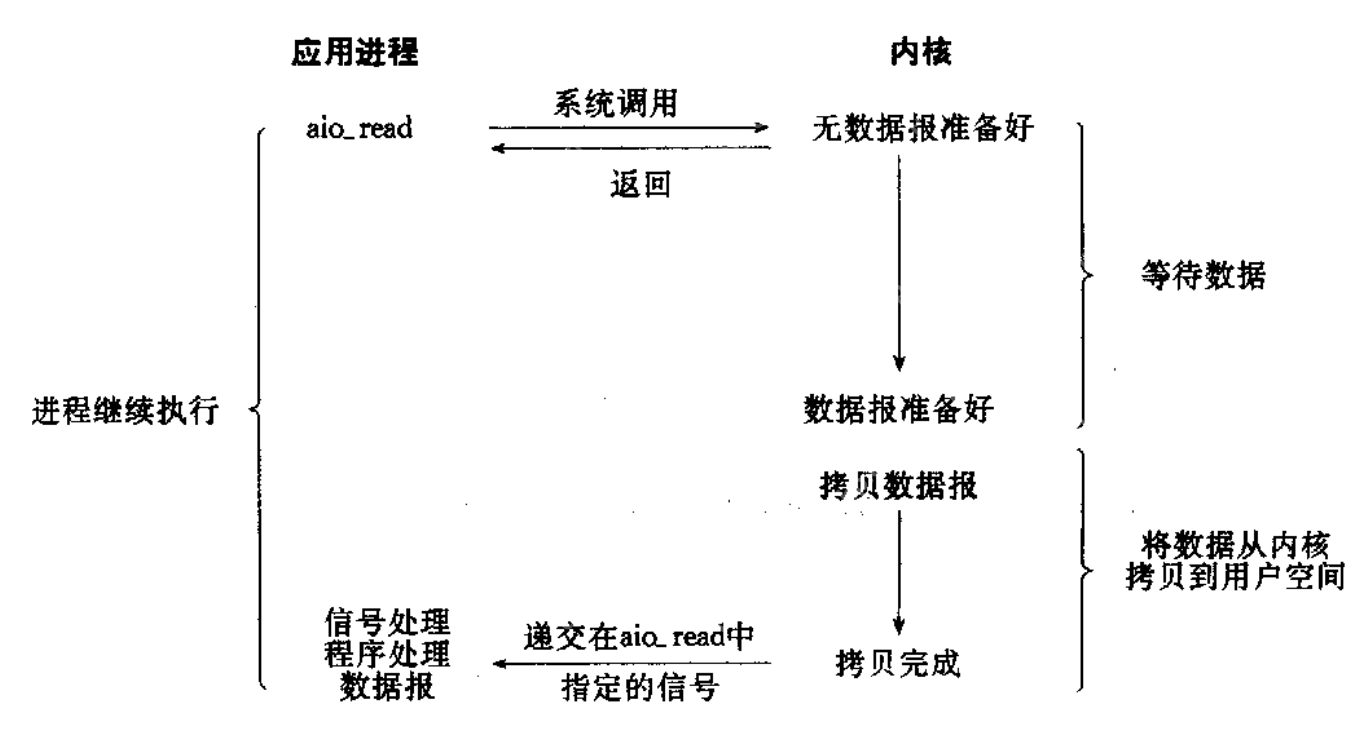

異步I/O:

同步通信 vs 異步通信:

同步和異步關注的是消息通信機制:

所謂同步,就是在發出一個調用時,在沒有得到結果之前,該調用就不返回,但是一旦調用返回,就得到返回值了。換句話說,就是由調用者主動等待這個調用的結果。異步則是相反,調用在發出之后,這個調用就直接返回了,所以沒有返回結果。換句話說,當一個異步過程調用發出后,調用者不會立刻得到結果;而是在調用發出后,被調用者通過狀態、通知來通知調用者,或通過回調函數處理這個調用。我們在之前講到多進程與多線程的時候,也提到過同步與互斥,但在I/O中講到的同步通信與進程之間的同步是兩個不一樣的概念。

進程/線程同步也是進程/線程之間直接的制約關系,是為完成某種任務而建立的兩個或多個線程,這些線程需要在某些位置上協調他們的工作次序而等待、傳遞信息所產生的制約關系,尤其是在訪問臨界資源的時候。

阻塞 vs 非阻塞:

阻塞和非阻塞關注的是程序在等待調用結果時的狀態:

阻塞調用是指調用結果返回之前,當前線程會被掛起。調用線程只有在得到結果之后才會返回。非阻塞調用指在不能立刻得到結果之前,該調用不會阻塞當前線程。

理解這四者的關系:

阻塞與非阻塞是操作模式:它們描述了進程(或線程)在等待某個條件滿足時是否進入等待狀態。阻塞操作會使進程(或線程)等待,而非阻塞操作則不會。

同步與異步是通信方式:它們描述了數據傳輸和任務執行的時序關系。同步通信要求發送方和接收方按照相同的時鐘頻率或時序進行數據傳輸,而異步通信則允許發送方和接收方獨立地進行數據傳輸和任務執行。

阻塞與非阻塞描述了操作模式,而同步與異步描述了通信方式。這四者之間的關系可以通過它們的定義、特性以及相互之間的區別和聯系來理解。在實際應用中,非阻塞異步通信通常是最優的選擇,因為它能夠提高系統的并發處理能力和響應速度。

總結:

隨著本文的結束,我們共同完成了對Linux高級I/O模型中五種核心機制的深入探索。從阻塞I/O的直觀理解,到非阻塞I/O的初步嘗試,再到I/O復用、信號驅動I/O及異步I/O的復雜實現與應用,每一步都見證了技術的不斷演進與我們對系統性能追求的深化。

讓我們攜手共進,為推動Linux技術的發展和應用貢獻自己的力量!

希望本文能夠為你提供有益的參考和啟示,讓我們一起在編程的道路上不斷前行!謝謝大家的支持,本篇到這里就結束了,祝大家天天開心!